Was regelt das Solarspitzengesetz?

Hintergrund und Motivation

An sonnigen Tagen kann in Deutschland eine große Menge Photovoltaik-Strom erzeugt werden – teilweise mehr, als direkt vor Ort verbraucht wird. Ohne Gegenmaßnahmen führt dies zu Überlastungen im öffentlichen Stromnetz und in extremen Fällen sogar zu negativen Börsenstrompreisen. Um dies zu vermeiden und Netzstabilität zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber das Solarspitzengesetz beschlossen. Es ergänzt das Energiewirtschaftsgesetz um Regeln, die bei neuen Anlagen technische Voreinstellungen zur Steuerung der Einspeisung vorschreiben.

Technische Mindestanforderungen

Smart Meter (intelligentes Messsystem)

Alle neuen PV‑Anlagen ab 7 kW p müssen mit einem zertifizierten Smart Meter ausgestattet werden. Dieses Gerät zeichnet Verbrauch und Einspeisung in kurzen Intervallen auf und ermöglicht eine dynamische Steuerung durch den Netzbetreiber.

Steuerbox

Ergänzend zum Smart Meter ist eine Steuerbox erforderlich, die die Einspeiseleistung je nach Netzsituation drosseln kann.

Übergangslösung ohne Steuertechnik

Sollte eine Anlage nicht rechtzeitig nachgerüstet werden, darf sie provisorisch nur 60 % ihrer Nennleistung ins Netz einspeisen, bis Smart Meter und Steuerbox installiert sind.

Negative Börsenpreise

Bei negativen Strompreisen entfällt für neu installierte Anlagen die Einspeisevergütung vollständig. Um hier keinen finanziellen Nachteil zu erleiden, sind Eigenverbrauch und Speicherung das Mittel der Wahl.

Direktvermarktung und Förderanreize

Neben den technischen Vorgaben erleichtert das Solarspitzengesetz den Zugang zur Direktvermarktung für kleinere Anlagen unter 100 kW p. Damit können private Betreiber überschüssigen Strom gezielt zu Tagespreisen verkaufen, wenn der Marktpreis hoch ist. Gleichzeitig bestehen nach wie vor regionale Förderprogramme für Batteriespeicher und Steuertechnik, mit denen sich die Investitionskosten spürbar reduzieren lassen.

PV‑Ausrichtungen und ihre Auswirkungen

Die Wahl der Ausrichtung Ihrer Solarmodule bestimmt nicht nur den Ertrag, sondern beeinflusst auch das Ausmaß möglicher Erzeugungsspitzen und damit die Anforderungen des Solarspitzengesetzes.

Die hier genannten Vorteile und Schattenseiten ergeben sich in Abhängigkeit von technischen und Informationen Umständen. Welche Maßnahme die Firmen auswählen müssen, hängt von den obigen Fakten ab.

Südausrichtung

Ertrag: Südlich ausgerichtete Module erzielen den höchsten jährlichen Energieertrag, da sie zur Mittagszeit optimal zur Sonne stehen.

Spitzenbelastung: Die Mittagsstunden bringen sehr hohe Einspeisungsspitzen, die bei fehlender Steuertechnik oder ohne intelligente Drosselung schnell zu Netzüberlastungen führen können.

Technikbedarf: Südausrichtungen erfordern häufiger leistungsfähige Smart Meter und Steuerboxen, um die Einspeisung in kritischen Momenten abzufangen und innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zu halten.

Ost‑West‑Ausrichtung

Ertrag: Hier werden die Module jeweils in Richtung Osten und Westen gedreht. Morgens und abends wird moderat Energie erzeugt.

Spitzenbelastung: Die Mittagsspitzen sind deutlich geringer, da die Hochleistung auf zwei Zeitfenster verteilt wird.

Technikbedarf: Durch die gleichmäßigere Lastverteilung erschließt sich deutlich geringerer Bedarf an der aufwändigen Steuerungstechnik. Die provisorische 60 %-Begrenzung hat kaum Einfluss auf den Gesamtjahresertrag.

Tracker‑Systeme und Nachführung

Ertrag: Tracker passen den Neigungswinkel der Module dynamisch an den Sonnenstand an – der so erzielte Mehrertrag kann bis zu 30 % über statischen Systemen liegen.

Spitzenbelastung: Mittags steigt die Einspeiseleistung, jedoch dabei helfen, unerwünschte Spitzen zu reduzieren, indem sie nicht bei höchsten Extremen immer voll auf Südausrichtung fährt.

Technikbedarf: Tracker-Systeme haben die Schwäche, komplexer und wartungsintensiver zu sein. Sie können jedoch den Einsatz großer Steuerboxen reduzieren, wenn sie Spitzendämpfung geschickt integrieren.

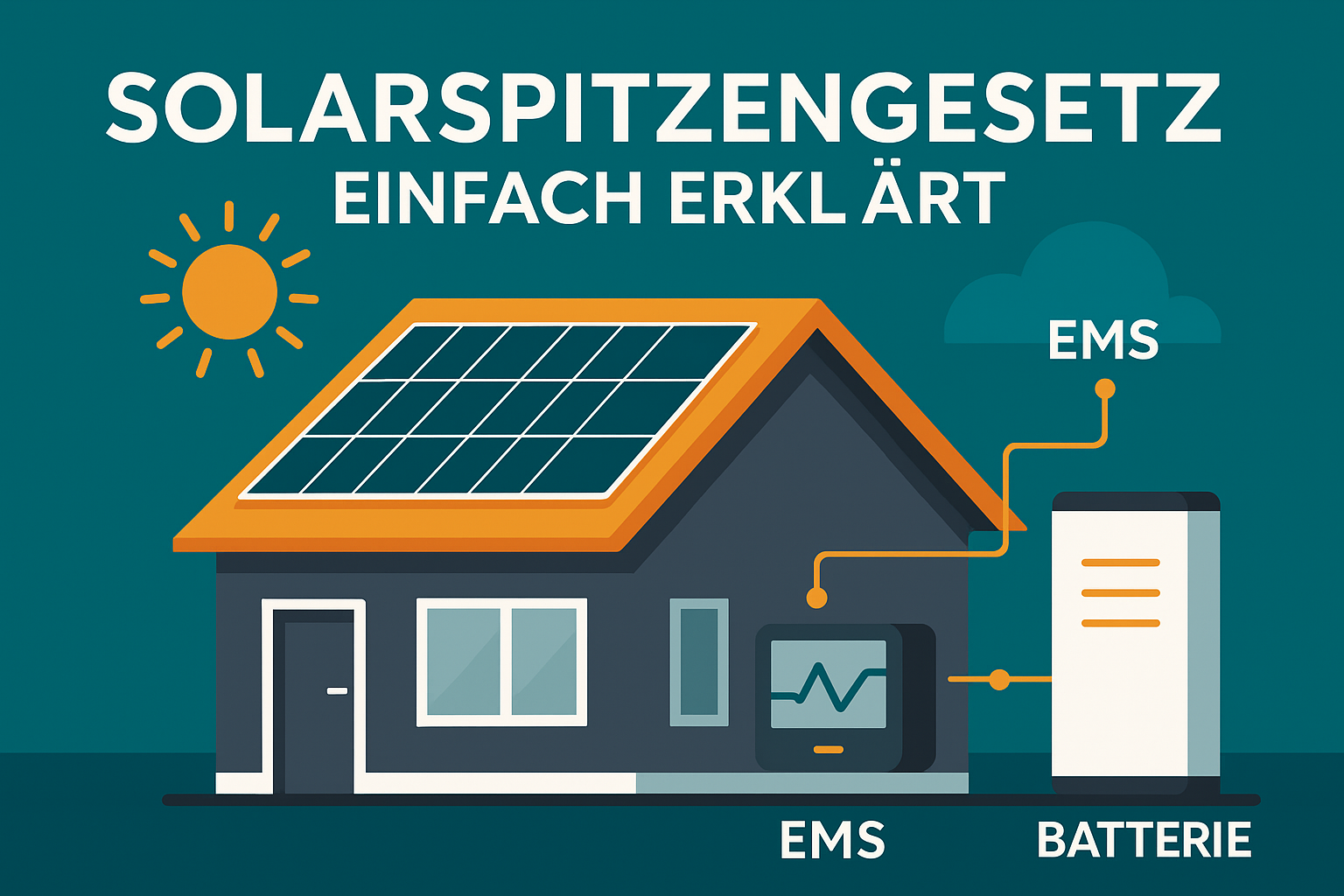

Energiemanagement-Systeme

Ein EMS bildet heute das Herzstück moderner privater PV-Anlagen unter dem Solarspitzengesetz. Es vernetzt Photovoltaik, Batteriespeicher, Hausverbraucher z. B. Wärmepumpe, Wallbox und gegebenenfalls sogar Elektroauto in einem zentralen Steuerungsnetzwerk.

Funktionsweise

Das EMS bezieht Wetter, Verbrauchs und Preisdaten tageszeitabhängige Tarife, Börsenpreise in seine Algorithmen ein.

Last- und Einspeisesteuerung

Bei drohender Netzüberlastung reduziert das EMS die Einspeisung unmittelbar, bevor die Schutzschalter abschalten würden. Im Haus intelligent verbrauchte Lastspitzen sind eine zusätzliche Dämpfungsmaßnahme.

Speicheroptimierung

Überschuss-Solarstrom wird bevorzugt in den Batteriespeicher gegeben. Das EMS sorgt dafür, dass Batteriespeicher nur dann geladen wird, wenn der Strom preis negativ oder besonders niedrig ist.

Photovoltaik-Produktion

Die Photovoltaik-Produktion ist die Entnahme von Strom durch das zugehörige Messkonzept. Wenn die Einspeiseleistung den maximalen Referenzwert überschreitet, wird die Differenz zum maximalen Leistungsbezug geliefert – in diesem Fall die eigene PV-Produktion.

Eigenverbrauch & Direktvermarktung

Wenn die Preise positiv sind, wird der überschüssige Strom ins Netz eingespeist. Liegen die Preise im negativen Bereich, priorisiert das EMS zuerst den Eigenverbrauch und lädt den Speicher.

Wirtschaftliche Vorteile

Vergünstigte Netzentgelte: EMS-gesteuerte Verbraucher und Speicher können als steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG bei Netzbetreibern angemeldet werden, was zu niedrigeren Netzentgelten führt.

Maximierung Eigenverbrauch: Über 70% Eigenverbrauch mithilfe der intelligenten Steuerung und dem EMS. Netzstrom muss nur zu Spitzenlasten teuer zugekauft werden.

Negativer Vergütung vorbeugen: Bei negativem Börsenstrompreis fährt das EMS den Speicher und vermeidet so finanzielle Verluste durch nicht vergütete Einspeisung.

Ertrag durch Direktvermarktung: Stromverkauf mit maximalen Preisen zum Tageszeitpunkt.

Warum ab jetzt größere Speicher am sinnvollsten sind

Die Preise für Batteriespeicher sind in den letzten Jahren um 40% gesunken und die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer haben enorm zugenommen. Private Betreiber profitieren von größeren Speichersystemen in vieler Hinsicht:

Kein Kappen der Einspeisung:

Überschüssiger Strom fließt ansonsten “verloren” durch Kappen der Einspeisung ins Netz in den Speicher.

Eigenverbrauchserhöhung:

Noch mehr des eigenen Solarstroms im Haus verbrauchen – eigene Stromkosten weiter runterschrauben.

Schutz vor negativem Strompreis:

Der eigene Strom speichert sich in Phasen negativer Börsenstrompreise einfach nur.

Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen sind drei Schritte zu empfehlen:

EMS-Integration: Entscheiden Sie sich für ein EMS, das Smart Meter, Wetterprognosen und Tarifdaten integriert. Konfigurieren Sie es so, dass das EMS bei Netzanforderung automatisch steuert.

Speicherdimensionierung: Planen Sie einen Speicher, der groß genug ist, um Morgenspitzen abzudecken und negative Preisphasen zu nutzen, aber nicht so groß, dass Leerläufe entstehen.

Monitoring & Wartung: Überwachen Sie Ihre Anlage regelmäßig über das EMS-Portal und führen Sie bei Bedarf Updates durch, damit Hard- und Software stets optimal zusammenarbeiten.

Fazit:

Das Solarspitzengesetz stellt neue Anforderungen an private Photovoltaikbetreiber, eröffnet gleichzeitig aber große wirtschaftliche Chancen. Durch die richtige Wahl der Modulausrichtung, die Integration eines leistungsfähigen EMS und den Einsatz größerer, erschwinglicher Batteriespeicher lassen sich Netzspitzen intelligent managen, Eigenverbrauch maximieren und Einnahmen durch Direktvermarktung steigern. Auf diese Weise wird Ihre Photovoltaikanlage nicht nur gesetzeskonform, sondern auch besonders effizient und zukunftssicher betrieben – für langfristig minimale Stromkosten und einen aktiven Beitrag zur Energiewende.